【在宅介護者向け】レトルト介護食品の区分分け 表示の意味と選び方

在宅介護をされている方の多くが「お食事の悩み」を抱えているのではないでしょうか。。

「レトルト介護食」ってとても便利ですが、実際に利用するのに「抵抗」がある方はまだまだ多いのも現状です。

介護食品の多くは「かたさ」や「粘度」の違いによって分類されています。

市販されているレトルト介護食がどのような形態によって分類されているかを知り、表示の意味を理解できると、介護食を購入するときも失敗なく安心してお食事を選ぶことが出来るようになります。

この記事を読んで、介護食品の表示の意味を理解することで上手に市販のレトルト介護食品を選べるようになりましょう!

レトルト介護食の表示

スーパーやドラッグストアなどでも介護食を販売してるお店が増えてきました。

高齢化に伴い、利用者が増えてきているところなのでしょう。

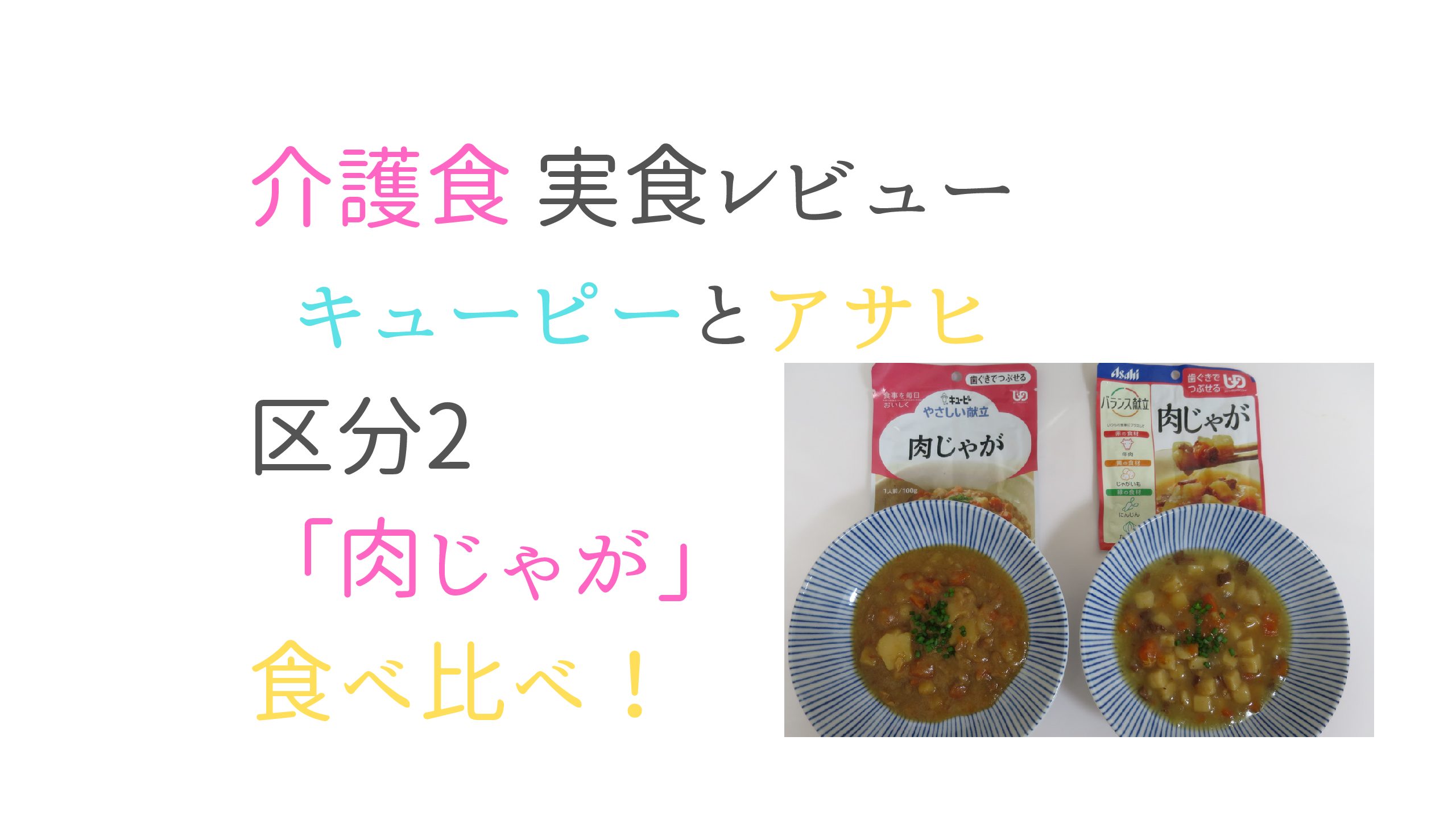

当サイトでも「レトルト介護食」の口コミや食べ比べ記事は非常に人気です。

▼こちらの記事で「”キューピーやさしい献立”実際に食べた体験談」をご紹介▼

区分1のハンバーグを実食してます!

▼こちらの記事で「”アサヒバランス献立”実際に食べた体験談」をご紹介▼

区分1のハンバーグを実食してます!

介護食についている主な表示には日本介護食品協議会が定めた『ユニバーサルデザインフード』の固さ区分け表示と農林水産省が定めた『スマイルケア食』の表示があります。

どちらも、介護食品のかたさを利用者にわかりやすく伝えるための表示です。

ユニバーサルデザインフードとは

「ユニバーサルデザインフード(UDF)」とは衛生や安全面はもちろんですが美味しさ・食べやすさ・使いやすさに配慮された食品のことです。

介護食のイメージが強いですが、実際には介護食に限定されたものではありません。

レトルト食品や冷凍食品などの調理加工食品、飲み物やお食事にとろみをつける「とろみ調整食品」など種類もさまざまです。

現在95社 (令和5年10月現在)が加盟企業として加入しています。

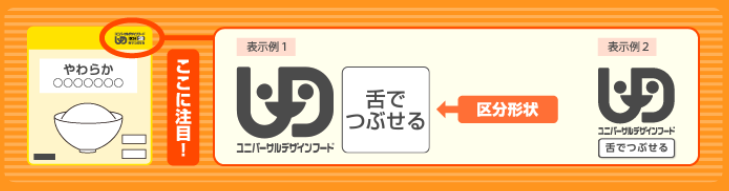

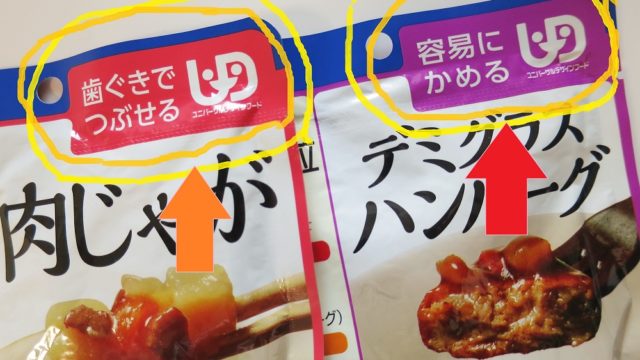

ユニバーサルデザインフードのパッケージには、必ず下の図のマークが記載されています。

これは日本介護食品協議会が定めた規格に適合する商品だけについているマークです。

どのメーカーの商品も「かたさ」・「粘度」の規格により分類された表示をしています。

この表示を目安にすると、対象者に適した食品を選びやすくなります。

以前の表示では下の図のような区分を表す数字も記載がありましたが、現在は表示をよりわかりやすくするために数字の表示は削除して食品の状態を表す「容易にかめる」などの文言のみの表示に統一されています。

この表示については各メーカーにて順次変更が行われているところです。

出典:日本介護食品協議会HP

出典:日本介護食品協議会HP

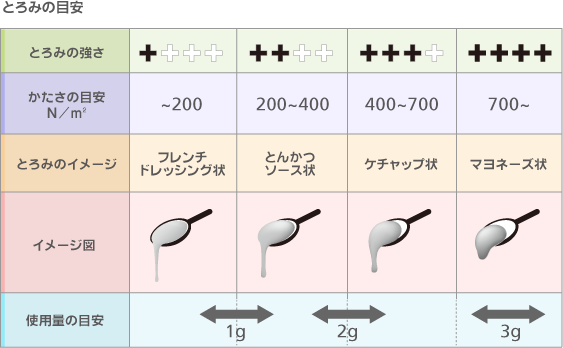

また「とろみ調整食品」のとろみの具合についても以下のように表現を統一しています。

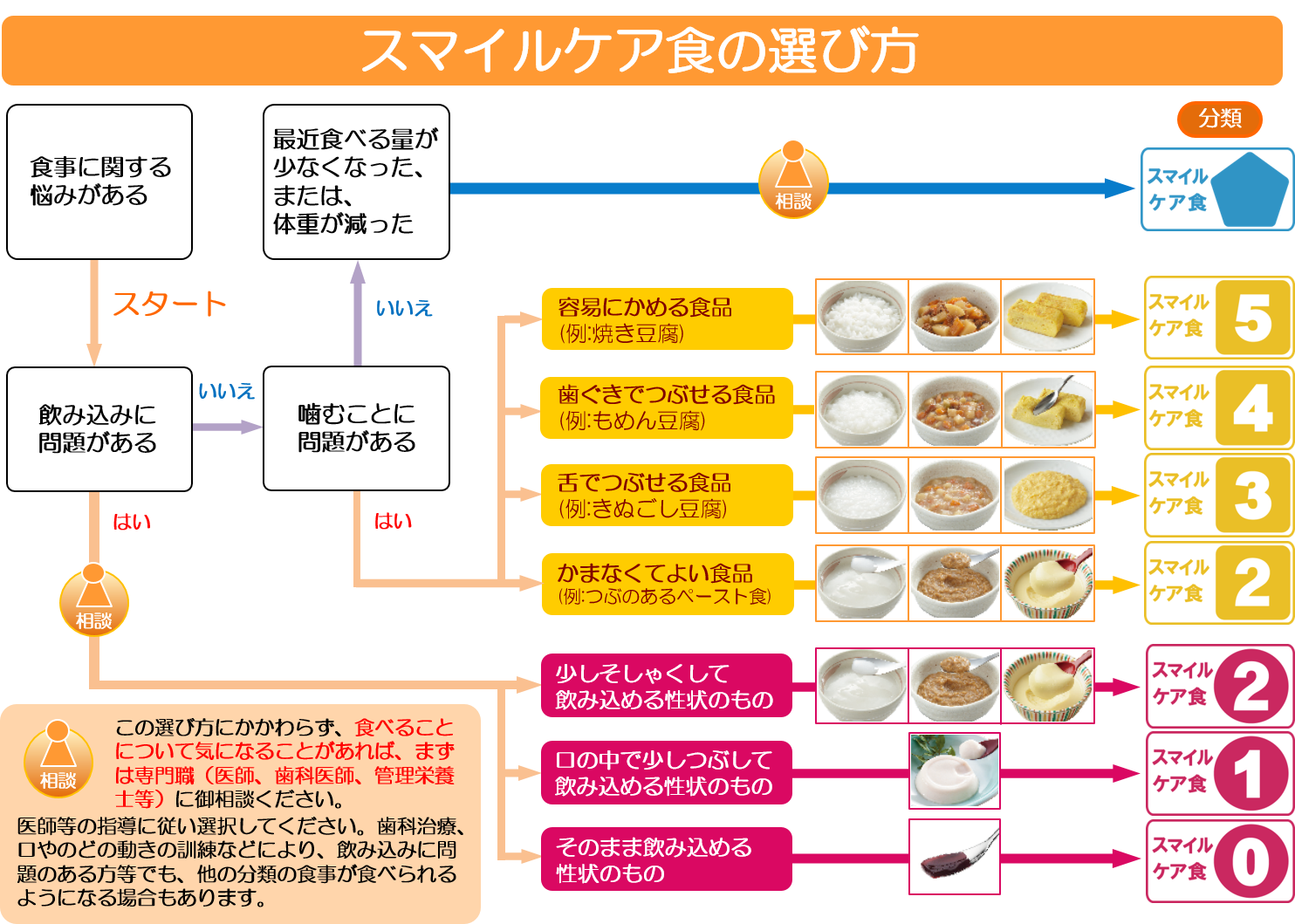

スマイルケア食とは

「スマイルケア食」は、農林水産省が行っている事業で

・健康維持上栄養補給が必要な人向けの食品に「青」マーク

・噛むことが難しい人向けの食品に「黄」マーク

・飲み込むことが難しい人向けの食品に「赤」マーク

を表示し、ユニバーサルデザイン同様に介護食品の選択をよりわかりやすくした商品のことを指しています。

農林水産省のホームページを確認すると、(2023年1⽉20⽇)

⻘マークの利⽤許諾を得た商品は57企業225アイテム。

⻩マークの利⽤許諾を得た商品は1企業の6アイテム。

⾚マークの利⽤許諾を得た商品は1企業の14アイテム

介護食を利用する方々のメインは黄・赤マークの商品だと思うので。

これから少しずつこのマークのついた商品が増えてくることを期待します。

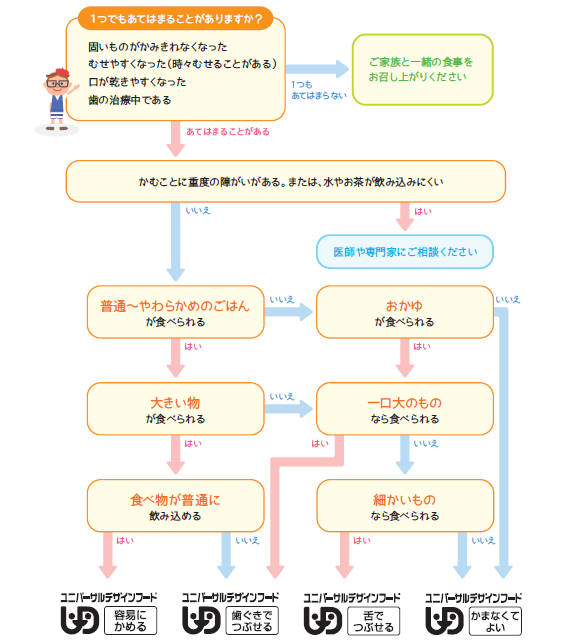

「スマイルケア食」は下のようなフローチャートを用いて選び方をガイドしています。

その他 介護食の区分わけ

市販品に表示があるわけではあありませんが、その他の介護食の区分わけとして「日本摂食・嚥下リハビリテーション学会」が発表している「嚥下食ピラミッド」という考え方があります。

「嚥下食ピラミッド」では、すべての食事を食べたり飲みこんだりする難易度にもとづいて、普通食から嚥下食までの6段階のレベルに分類しています。

訓練食としての嚥下食を「レベル0,1,2」に、安定期における嚥下食を「レベル3」、介護食(移行食)を「レベル4」、普通食を「レベル5」とする6段階に分けて考えています。

出典:嚥下食ドットコム

高齢者の場合は、咀嚼能力の低下に応じて「レベル5(普通食)」から「レベル4(介護食)」

「レベル3(嚥下食)」へと噛むことや飲み込みが行いやすい食品に移行していきます。

家庭では聞きなれない言葉ですが、病院では基本的にこのピラミッドに基づいて入院中のお食事を決定していきます。

レトルト介護食選び ポイント

今回は3つの区分けの仕方・表示をご紹介しました。

実際に利用してみるときは次のようなポイントを意識してみましょう。

ユニバーサルデザインフードの区分がおすすめ

現状ではユニバーサルデザインフードのフローチャートや指針に従って食べる人にあった区分を知り、その上でその区分の表示の食品を選ぶのが良いと思います。

またユニバーサルデザインフードの場合、自分に適した区分けが「容易に噛める」だった場合は、それ以外の「歯ぐきで噛める」「舌でつぶせる」などの区分けのものはもちろん食べることが出来ます。

レトルト介護食ならアレンジも簡単!

「かまなくてよい」という区分のものも、「ペースト状だから食べたくない」「見た目が悪い」などと毛嫌いせずに、お豆腐にかけるソースにしたり、牛乳に溶いてスープにしてみたりアレンジしてみるのもお勧めです。

不安なときは専門家に相談

いろいろ調べたけど、なんだか分からないから・・・何かあったら怖いから・・・と始めから「かまなくてよい」の区分のものを選択するのも控えましょう。

せっかく残っている高齢者の「食べる力」を弱らせてしまうことは避けたいからです。

食事形態を一度落としてしまうと、元の状態に戻すのは非常に難しいことです。

不安がある場合は、医師や管理栄養士など医療機関の専門家に相談しましょう。

▼「やわらかダイニング」は食事について管理栄養士に気軽に相談できます▼

介護食のお弁当選びに不安がある方にもおすすめ。

・介護食の表示にはユニバーサルデザインフード(UDF)とスマイルケア食がある。

・病院では嚥下食ピラミッドに応じて食事が決められる場合が多い。

・現状はユニバーサルデザイン表示に従って市販品を選ぶのがお勧め。

・無理に区分を上げたり下げたりするのは禁物。

必要に応じて専門家にも相談しましょう。

▼こちらの記事で「通販でまとめ買いできるレトルト介護食」をご紹介しています▼

ネット通販の方が安く買えるのでオススメ!