誤嚥は窒息、肺炎を起こすとっても危険なことなんですよ。

新型コロナウイルスによる肺炎も、誤嚥性肺炎も、とにかく高齢者が「肺炎」を起こすとことは非常に危険なことなんです!

今回は高齢者の「誤嚥」の怖さと予防法を管理栄養士がわかりやすく解説します!

はじめに

「誤嚥」という言葉。

高齢者に対して使う場合は特に大きな問題として取り扱います。

誤嚥が原因で起こる死に繋がるリスクは大きく2つあります。

「窒息」と「誤嚥性肺炎」です。

高齢者の肺炎の原因約7割はこの誤嚥性肺炎というデータもあります。

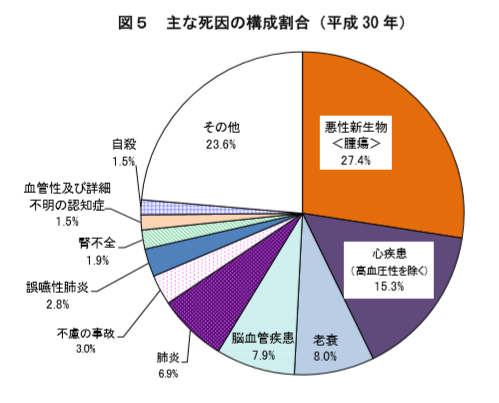

肺炎は減少傾向にあるものの未だに、日本人の死因の第5位です。

このグラフからも肺炎に繋がる「誤嚥」がどれだけ危険なことかわかると思います。

出典:厚生労働省

出典:厚生労働省

誤嚥の種類

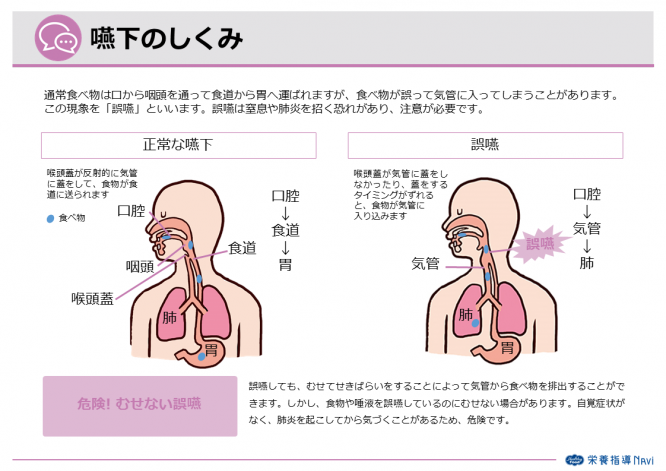

誤嚥には起きるタイミングによって嚥下前、嚥下中、嚥下後の違いがあります。

高齢者の誤嚥は、食事を飲み込む際に液体などが瞬間的に気道に入り込む『嚥下後』の場合が多いのが特徴です。

出典:栄養指導Navi

出典:栄養指導Navi

誤嚥が起きると

通常は食事中に、誤嚥するとむせ込んだり、咳をするので気づくことができます。

誤嚥によって起こる危険の第一は『窒息』。

窒息は死に直結するリスクです。

お正月にお餅を喉に詰まらせるニュースが報じられますが、実際には年間を通して約7000人もの人が窒息で命を落としていて、そのほとんどが高齢者だと言われています。

▼こちらの記事で「お餅の誤嚥・窒息事故の怖さと予防法」をご紹介しています▼

高齢者が食べやすいお餅・お餅風食材もご紹介!!

本来、口から食道に入るべき食べ物が気管に入り込むことによって窒息を起こします。

高齢になり、喉の力が低下してくると想像以上に窒息のリスクが高くなっているのです。

実際に職場で、高齢者の方々と会って話すと…

とみなさん笑って話されます。

『誤嚥』や『餅による窒息』の話をしてもどこか他人の話のような…

なかなか自分の喉の力が低下していることは実感しにくいことなのです。

そして『誤嚥』の怖いところ第二は『不顕性誤嚥』

「不顕性誤嚥」とは誤嚥していても、むせ込みや大きな呼吸の乱れなどがみられません。

誤嚥していても、気づかないまま気管に入り込んでしまった食べ物を排出できず、結果として肺炎を起こすことが「誤嚥性肺炎」に繋がります。

誤嚥性肺炎になると以下のような典型的な症状があります。

◻︎発熱

◻︎咳や痰(黄色い膿状)

◻︎呼吸が苦しい

それ以外にも何となく元気がなかったり、食欲の低下が見られたり…

なにかいつもと違う様子が見られた場合は、肺炎も疑ってみると良いかもしれません。

いつもそばにいる家族だからこそ気づけること、気になることがあれば

出来るだけ早めにかかりつけの医師に相談してみましょう。

誤嚥しやすいたべものと調理の工夫

飲み込む(嚥下)機能が低下している人は次のような食べ物で誤嚥を起こしやすいので注意しましょう。

出典:栄養指導Navi

出典:栄養指導Navi

▼水気の少ないパサパサ・ポロポロしたもの

そぼろ・パン・カステラ・クッキー・ゆで卵・芋など

▼さらさらした液状のもの

水・お茶・ジュース

▼口の中にはりつきやすいもの

のり・わかめ・もち・だんご・食パン・練り製品

▼噛みきりにくいもの

いか・たこ・貝類・海草類・乾物類・きのこ類・こんにゃく・ごぼう

▼つるっとのどごしがよいもの

ゼリー・こんにゃく・ところてん

▼酸味の強いもの

お酢を使った料理・酸味の強い果物

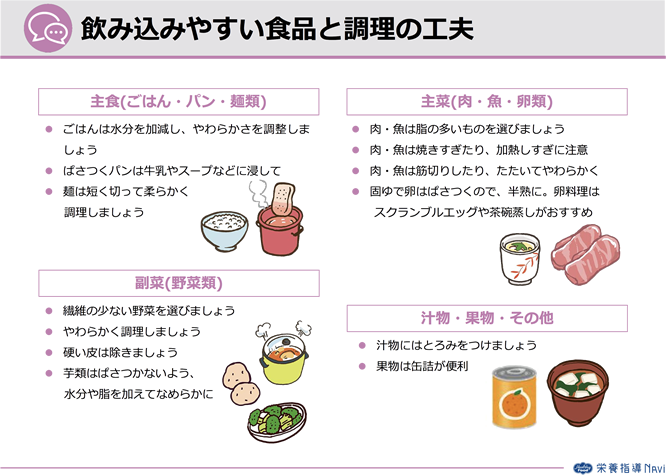

誤嚥を予防するには表に載っている食材の利用はなるべく控えて、嚥下(飲み込み)しやすい食品を選ぶことが大切です。

飲み込みやすい食事とは下のようなものがあげられます。

▽適切な粘度でとろみがついているもの

かたくり粉や市販のとろみ調整剤を使用した物やゼリータイプの飲料

※粘度が強すぎると逆にのみ込みにくくなります。

▽食べた時は塊状で、硬すぎず変形しやすいもの

プリン・卵豆腐・ゼリー・ソフト食

出典:栄養指導Navi

出典:栄養指導Navi

誤嚥を予防する方法

嚥下体操を行う

食事前に準備体操として行ったり、基礎訓練として日常的に行ったりすることで、食べるために必要な口周りを中心とした筋肉を動かし誤嚥を予防するための体操です。

とろみ剤がいらなくなる程改善した方もいたんですって!

嚥下体操のやり方

よく知られている方法としては次の 1 ~10 を1セットとして実施します。

1、口すぼめ深呼吸

おなかに手をあてて、おなかが膨らむように鼻から吸って、おなかがへこむようにゆっくり口から吐く(口を少しすぼめてローソクを吹き消すようにする)腹式呼吸を数回繰り返す

2、首をゆっくりまわす

3、肩を上下にうごかす

4、両手を頭上で組んで上半身をゆっくり左右にゆらす

5、頬を膨らませたり引っ込めたりする。

6、舌を前後に出し入れする

7、舌で左右の口角にさわる。

8、強く息を吸い込む

9、パ、タ、カ、ラの発音訓練

「パパパ、タタタ、カカカ、ラララ」とゆっくり言う

10、口すぼめ深呼吸 (1と同様)

*頸椎症など頸部の疾患がある場合は首の回旋運動を控えてください。

めまいなどの症状に注意して下さい。

参考文献(日本摂食嚥下リハビリテーション学会 訓練法のまとめ より)

状態にあった適切な食事を食べる

前述の誤嚥を起こしやすい食べ物は避ける。

サラサラした液状のものにはとろみ付ける。

口の中でバラバラになるような細かい食品もまとまりのあるように調理しましょう。

▼こちらの記事で「高齢者の食事(介護食)の種類や選び方」を解説しています▼

安全な介護食を作るために確認しておきましょう

▼こちらの記事で「”誤嚥対策”とろみ剤の違いや選び方」を解説しています▼

ご家族が使っているとろみ剤は大丈夫ですか?!

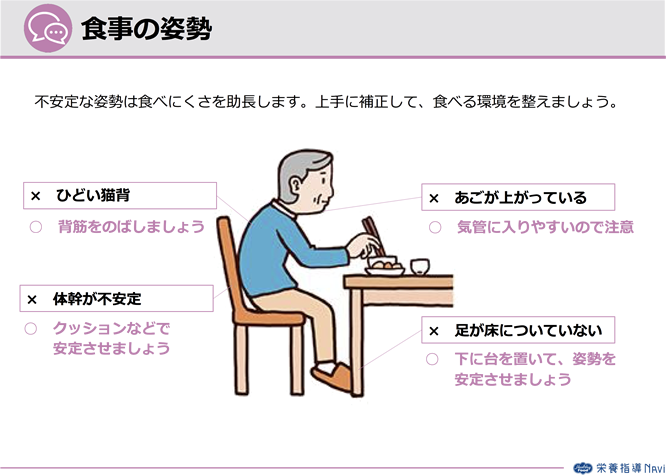

食事の姿勢を整える

正しい食事姿勢も、誤嚥を防ぐためには重要です。

椅子に座って食べる場合

椅子に深く座り、テーブルはひじが置けるくらいの高さを目安にする。

□足を床につける。

□背筋を伸ばして少し前かがみになる。

*必要であれば、背中や後頭部などに、クッションや座布団、バスタオルを入れて身体を安定させる。

□椅子とテーブルの距離は近づける。

出典:栄養指導Navi

ベッド上で横になって食べる場合

□ベッドの角度を調整する。

自分で食べられる場合テーブルと垂直になるようにベッドを約90度の角度まで上げる。

介助が必要な場合は、ベッドを約60度くらいにする。

□後頭部に枕やクッションを当てて顎を引く姿勢にする。

どちらの場合も顎を引いて、一口の量(小さじ1杯程度)に注意しながらあげましょう。

スプーンは口の中にまっすぐ入れ、まっすぐ引き出しましょう。

会話を楽しみながらと食べたいところですが、食事中にしゃべることでむせてしまう場合があるので、食事に集中できる環境づくりも大切です。

食事中のテレビ鑑賞も控えたほうが良いです。

介助する方はお口に運ぶお料理についてなるべく説明しながら運んであげると良いです。(ミキサー食やソフト食だと何を食べているかイメージしやすいように)

1口あげるたびにお口の中が空になったことを確認して、詰め込みすぎないようにしましょう。介助する際には食べる人の目線に合わせた高さで介助しましょう。

▼こちらの記事で「介護用スプーンの選び方・使い方のポイント」を解説しています▼

「食事介助の基本」しっかり守れていますか?

口腔ケア

加齢とともに唾液の分泌量が低下してくるとお口の中の自浄作用も低下します。

虫歯や入れ歯が合わないなどお口のトラブルがあると噛み合わせが悪くなり食事を上手に噛めない・飲み込めない原因となります。

お口の中を綺麗に維持することは、「誤嚥性肺炎の予防」に役立ちます。

まとめ

今回は、高齢者に多く見られる『誤嚥』とその予防法についてまとめました。

完璧にしようと思うと大変なので、出来ることから少しずつ取り入れてみましょう。

介護しながら「なんだかいつもと様子が違う」と感じたら、思い切ってかかりつけの医師に診てもらうことも大切です。

一番近くで介護している家族の感覚って、とっても大切ですよ!

誤嚥には種類があり、高齢者の多くは飲み込み後に誤嚥が起こりやすい。

誤嚥は「窒息」と「誤嚥性肺炎」に繋がる。

誤嚥を予防するには、飲み込みにくい食品は避けて、正しい姿勢で食事を行うことが大切。

また嚥下体操や口腔ケアも積極的に行いましょう。